工学院大学八王子キャンパス(八王子市中野町)に拠点を置く「ソーラーチーム」が11月25日、オーストラリア大陸をソーラーカーで縦断した「ブリヂストン・ワールド・ソーラー・チャレンジ(BWSC)」の参戦報告会を同大新宿キャンパス(新宿区)で行った。

「BWSC」はオーストラリア北部のダーウィンから南部のアデレードまでの約3000キロを走破する世界最大のソーラーカーレース。今年は8月24日~31日に開催された。

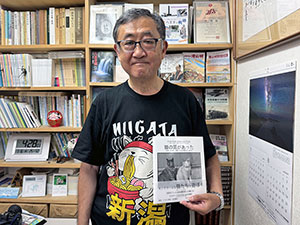

報告会には、顧問を務める同大機械システム工学科の濱根洋人教授、チームリーダー兼ドライバーの正山博基さん、ボディーの設計を手がけた井上隼輔さんが出席した。会場には約40人のチームメンバーも駆け付けた。会場では大会期間中に撮影した写真のパネル展示や動画上映も行われた。

2013(平成25)年の初参戦から数えて6度目となった今回は「チャレンジャークラス」に参戦。今大会のために新たに作ったというソーラーカー「CYGNUS(シグナス)」でレースに挑んだ。

報告会では正山さんと井上さんが車両の設計からゴール地点到着までのエピソードを明かした。車体の設計から製造までを学内で行い、車両には発電に有利に働くよう意図的に傾斜を付けるなど施したさまざまな工夫を凝らしたという。

レースは、車両を載せた船便の大幅遅延や試走中の車体損傷など、開始前からさまざまなトラブルに見舞われたという。出走順を決める予選では、周回数を誤ったことからペナルティーを受けた。その時のドライバーだった正山さんは、原因を「良いタイムで楽しくなってしまい、1周多く走ってしまったため」と説明し、「すいません」と述べて頭を下げて、会場の笑いを誘った。

レース開始後は大会2日目にモータートラブルが発生。4日目には座席を守るキャノピー固定用のヒンジが強風のため破損し、その場で修復したものの一時、大会運営側からリタイアを通告されるなど数々の問題に巻き込まれ、その都度対応に追われた。

6日目には現地の気象局が大雨などを理由に外出の自粛を呼びかけ、予定よりも1時間半遅れでレースが再開された後も風雨が続いたことから、リタイアするチームが続出。「ソーラーチーム」もバッテリーがほぼ空の状態で走ることになった。同日14時にゴール地点に到着し、クラス13位でレースを終えた。

前回までは監督、本大会は顧問としてチームに携わった濱根さんは、今回の報告会に35年前に行われた「ワールド・ソーラー・チャレンジ」の大会Tシャツを着て臨んだ。「開催2回目だったこの時は車メーカーが大学生に負けた。車メーカーは悔しかったはず。今大会も大学院生を中心としたチームが、下級生を中心とした私たちに負けた。私たちも上位チームに負けた。メンバーは悔しいはず。この悔しさが糧になれば」と話す。

現在の「ソーラーチーム」には、ソーラーカーの国内大会に参戦している工学院大学附属中学校・高校(八王子市中野町)を卒業後、同大に入りチームに加入したメンバーもいるという。「中学2年生や3年生の段階で国内レースに出場し、既に4大会を経験している人もいる。チームはレース経験が豊富な学生を土台として構築できている」と濱根さん。

濱根さんは今大会について、「今まで上級生が作っていた車両を今回、下級生が中心となって作った。ほかのチームが企業からサポートを受ける部分も学生が行い、その車が3000キロを走破したのが驚き。上級生も広いオーストラリアの中を転々とする旅行の手配から、大人でも難しい輸出入の手続きまで旅行代理店も断るようなことをやり遂げた」と評価した。

これまで同大会は現地の初夏に当たる時期に開催されていたが、今回は冬の開催となった。正山さんは「前回は非常に蒸し暑く、湿度も高くて過ごしづらかった。今回は気温が下がり乾燥していたため過ごしやすかった。南下するにつれて、例年より寒く、特に雨が降った際の体調管理は非常に難しかった。旅行のしやすさでいえば、8月で良かった一方で、ソーラーカーの大会としては日照量が落ちてしまうため、10月開催の方が望ましい」と話す。

「前回は一エンジニアとして自分の担当のみに集中すればよかったが、今回はチームリーダーとして全体のマネジメントという新しい役割が加わり苦労も多かった。運転は楽しかった。多くの下級生が世界大会を経験できたので、今後は車体を早めに完成させて試走の期間を長く取るなどチーム運営に必要なことができるようになるはず。下級生には次回大会がどのような規定になっても対応できるように、さまざまな想定をするよう期待したい」とも。