工学院大学ソーラーチーム、豪大陸縦断達成 リタイア危機もクラス13位

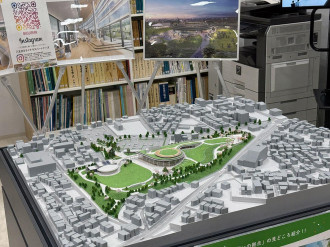

工学院大学八王子キャンパス(八王子市中野町)に拠点を置く「ソーラーチーム」が8月29日、オーストラリア大陸を縦断するソーラーカーレース「ブリヂストン・ワールド・ソーラー・チャレンジ(BWSC)」のゴール地点であるアデレードに到着し、クラス13位でレースを終えた。

「BWSC」はオーストラリア北部のダーウィンから南部のアデレードまでの約3000キロを走破する世界最大のソーラーカーレース。4年ぶりに開催された今回は開催時期を早め、8月24日~31日までの日程で行われた。

2013(平成25)年の初参戦から数えて6度目の参戦となった工学院大学「ソーラーチーム」は、「チャレンジャークラス」に出場した。同レースの新たな規定に合わせて設計・開発した新型車両「CYGNUS(シグナス)」で、8月24日にスタート地点であるダーウィンを出発。1日目は最初のコントロールポイントであるキャサリンを通過し、14位で終えた。

2日目の25日はモーターにトラブルが発生し、ロードサイドでの修理を余儀なくされる場面もあった。その後は一進一退のレース展開となった。

4日目の27日は強風の影響で座席を守るキャノピーにトラブルが発生。コントロールポイントがある「クーバー・ペディ」に到着した時点で大会運営側から車体の損傷を指摘され、修復作業を行った上で、改めてキャノピーを取り付けたが、意見の相違から大会運営側がレースからのリタイアを通告した。大会ウェブサイトに掲載されていたチームのステータスも一時、リタイアを意味する「No longer competing」に変わった。

チームはリタイアの結論を出すのを先送りしてもらったうえで、翌日も走行を続けられるよう大会運営側と協議し合意を得た。5日目の28日にコントロールポイントがある「グレンダンボ」まで走ったところで、チームの主張が通り、大会運営側がレースへの復帰を正式に認めた。

ゴール地点から約300キロの場所で迎えた6日目の29日は、警報級の悪天候でレースが再開できない状況になり、結果、レース開始は1時間半繰り下げられた。レースが再開された後も風雨が続く厳しいコンディションとなった。アデレードに入った後、チームを先導するサポート車両が故障するなどトラブルも起きたが、同日14時にゴール地点に到着し、クラス13位でレースを終えた。日本勢のゴールは「東海大学ソーラーカーチーム」に次ぐ2番目だった。クラス優勝は28日11時にゴールしたオランダのチーム「Brunel Solar Team」だった。

前回大会では偵察やメディア対応などを担い、今回、チームリーダー兼ドライバーとしてオーストラリアへと戻ってきた正山博基さんは最後の走行区間のドライバーを務めた。正山さんは「最後のコントロールポイントにあるボタンを押した瞬間、『やっとここまで来られた』という達成感で胸がいっぱいになった。前回大会以上に上位を狙える車体作りやレース運営ができたと思う一方で、レース中の車両トラブルや大会側の手違いなどもあり、結果の13位には悔しさを感じる」と話す。

今大会で使った「CYGNUS」は製作過程の大半を学内の設備で行ったチーム初の車両となる。「表面の仕上げや重量など資金力のある海外チームに比べればまだ粗い部分もあるが、それも含めて学生の力でここまで走り抜けたことに大きな意味がある」と正山さん。「この大会は単なるレースではなく、サバイバルでもある。強風や雨、数々のトラブルを学生主体で乗り切り、真のチームワークが試された6日間だった。この経験を通じて得た全ての学びが次の世代へとつながっていく」とも。

正山さんは、会場の司会から履いていた靴を器にして酒を飲む、オーストラリアならではの祝いの習慣「シューイ」のため、ゴール後、履いていた靴にワインが注がれたという。「戸惑ったが断る選択肢はなかった。赤い砂が少し入ったオーストラリアを感じる味だった」と話す。