Green(グリーン)とDigital(デジタル)を活用した中小企業の変革を目指すフォーバル GDXリサーチ研究所(本社:東京都渋谷区、所長:平良学)は、コロナ禍を含む5年間、約26万社超の財務データを分析した研究レポートを発表しました。

本レポートでは、中小企業の経営情報を収集・蓄積する、株式会社フォーバルが運用する「きづなPARK (https://kdn-park.biz/) 」の経営データを用いたもので、「きづなPARK」のアドバイザリーボードである岐阜大学社会システム経営学環、篠田朝也教授との共同研究レポートとなります。

近年、VUCA(ブ―カ)という言葉が用いられる機会が増えました。これはVolatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取ったもので、私たちの暮らす社会において発生する予測困難な事象や状態のことを示しています。それはビジネス領域でも同様で、予測できない外部環境がビジネスに様々な影響を与えています。

こうした外部環境の中でも黒字化を進め、経営改善を実現している中小企業は、どのような戦略の下、経営を進めているのか、本レポートでは、中小企業の財務データの全体傾向や特色について、コロナ禍以降に経営改善を実現した企業にフォーカスして、どのような要因で経営改善を実現したかの分析を行い、中小企業の「勝ちパターン」に迫ります。

【レポートサマリー】

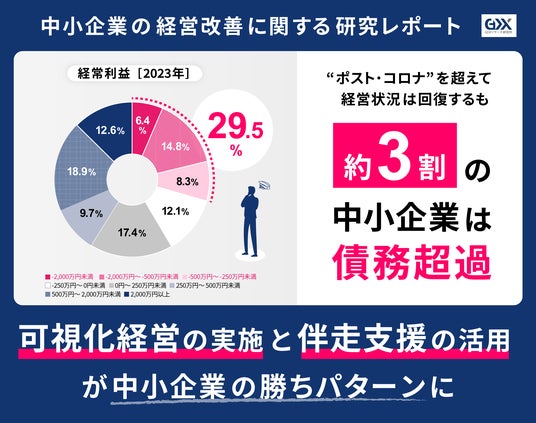

1.約3割の中小企業は債務超過という結果に。

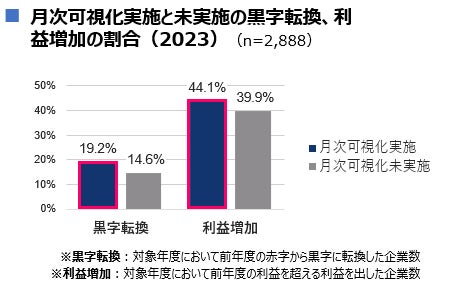

2.1カ月ごとの会計処理、月次決算を実施している企業 は未実施の企業と比べ黒字転換、利益増加の割合が高い。

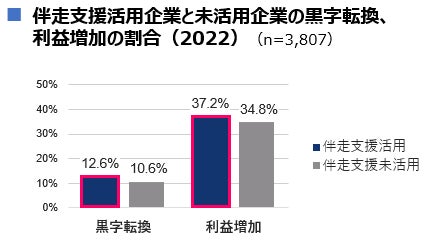

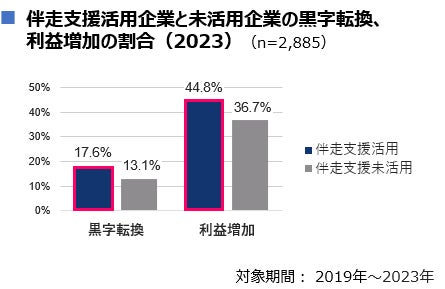

3.伴走支援※を活用している企業は未活用の企業と比べ黒字転換、利益増加の割合が高い。

※外部の専門家、専門機関から何らかの支援を受けることを伴走支援と称している

本リリースの調査結果をご利用いただく際は、必ず【フォーバル GDXリサーチ研究所調べ】とご明記ください。

【レポート概要】

・調査対象データ:株式会社フォーバルが運用する「きづなPARK」内に蓄積されている中小企業の財務データ

・調査期間:2019年~2023年の蓄積データを2025年6月23日~7月29日に分析

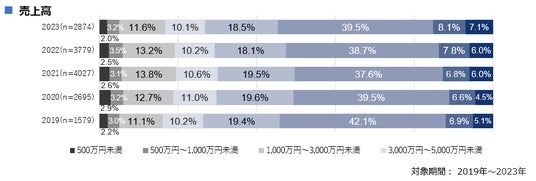

中小企業の売上高のボリュームゾーンは1億~5億円。コロナ禍で厳しい経営を強いられるも、改善の実態が見られる。

分布のボリュームゾーンは売上高が1億~5億円であり、次いで5,000万円~1億円でした。一方、500万円未満は2~3%となり、10億円以上は4~7%前後という結果に。コロナ禍の売上高の変化については、全体としては顕著な差は見られないものの、売上が3,000万円未満の割合を見ると、2019年が16.3%であったのに対し、2020年は18.8%、2021年は19.5%と増加傾向を示しました。2022年には19.2%となり減少に反転し、2023年は16.8%と2019年レベルにまで戻しています。これはコロナ禍での経営の厳しさと、売上が3,000万円以上の割合が相対的に増えていることから、コロナ後の経営改善の実態が表れていると考えられます。

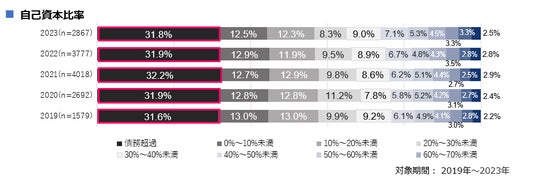

約3割の中小企業は債務超過という結果に。

2019年から2023年の5年間を通じて、自己資本比率が40%未満の企業で約7割を占めています。また、特に債務超過(資産より負債が多く、自己資本がマイナスとなっている状態)の企業は全体の約3割で推移。この傾向は期間中ほとんど変化がなく、多くの中小企業が脆弱な財務基盤のまま事業を続けている実態が見て取れます。

分析結果により、多くの企業が長期にわたり、債務超過や低い自己資本比率といった課題を抱え続けていることが分かりました。自己資本比率の低さは、景気悪化や原材料費高騰などの外部ショックに対して十分な耐性を持っていないことを意味し、企業存続のリスク要因にもなります。今後は、これらの企業が自己資本比率を高め、より安定した財務基盤を構築できるよう国や関係機関の支援拡充や、企業自らの経営改革への取り組みが求められます。

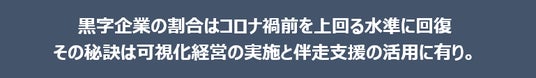

営業赤字、営業黒字推移と営業赤字割合

以下のグラフは、きづなPARKの登録企業における、2019年から2023年にかけての営業黒字、営業赤字の推移、そして営業赤字の企業の割合を示したものです。

コロナ禍前の2019年は、営業赤字の割合が48.0%であったものが、感染拡大が始まった2020年に53.0%に跳ね上がりました。しかしその後は徐々に減少傾向となり、2023年にはコロナ禍前の水準よりも低い42.0%に落ち着きました。これは、言い換えると営業黒字に転換した企業が増加したことを示しています。

その背景としては、経済活動が徐々に復活し、売上が回復した企業が増えたことや、政府や関係機関による各種財政支援による経営の下支えがあったこと、また企業自体の業務改善の効果など様々な要因が考えられます。

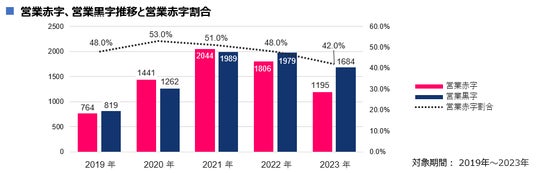

1カ月ごとの会計処理、月次決算を実施している企業 は未実施の企業と比べ黒字転換、利益増加の割合が高いという結果に。

以下の表では、決算処理を月次で行う企業と未実施の企業に分け、黒字転換や利益増加の割合を算出しています。この結果で注目したいのが、黒字転換と利益増加の割合です。分析した2022年、2023年ともに、月次決算を行う企業の割合が大きい結果となりました。経営状況を月次で可視化することで、赤字脱却につながる可能性が高まります。それは、経営者の感覚に頼るだけでなく、数値的根拠とともに意思決定を迅速に行えるようになるからであると考えられます。

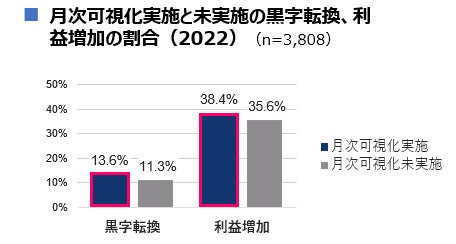

伴走支援※を活用している企業は未活用の企業と比べ黒字転換、利益増加の割合が高いという結果に。

※外部の専門家、専門機関から何らかの支援を受けることを伴走支援と称している

今回分析対象とした企業データに基づくと、伴走支援を活用する企業の割合は51.0%(2022年)、48.0%(2023年)であった。さらに、伴走支援の有無別に、前ページと同様、黒字転換、利益増加の分析を試みた。その結果、伴走支援を受けている企業の方が、受けていない企業よりも黒字転換、利益増加の割合が高くなっていることがわかった。

企業経営、特に中小企業においては、経営者の経験に基づく意思決定が行われるケースが多い。しかしながら、経営者は昨今のデジタル技術の進展や経営環境の変化などに対応し、その中で財務診断や資金繰り計画などを進めつつ、着実に売上を確保していくことが求められる。限られた自社のリソースだけではなく、外部の専門家や専門機関を活用し、伴走してもらいながら経営改善を行った方が効率が良い

経営改善の実現には月次決算の導入と専門家による伴走支援が効果的

フォーバル GDXリサーチ研究所所長 平良 学(たいら・まなぶ)

本レポートでは、第1章で中小企業の財務データの分析を、第2章で経営改善を実現した企業の取り組みについて検証しました。全体を通して厳しい経営環境に直面しつつも、月次決算による可視化経営の実践が黒字転換や利益増加に効果があることが明らかになりました。さらに、外部の専門家や専門機関による伴走支援を活用すれば、効率的な経営改善が可能であること、その伴走支援も黒字転換、利益増加に資することがデータ分析から読み取れます。

月次決算は、データによる経営のリアルタイム分析を可能にします。経営者の直感だけに頼るのではなく、数値的根拠に基づいた臨機応変な業務改善や経営課題の検討も進められるのではないでしょうか。また、経営リソースが限られる中小企業は伴走支援をうまく活用することで、専門家の知見とともに、効率的に経営改善をすることができます。VUCAの時代だからこそ、経営改善を実現するにはこの2つの取り組みが重要だと言えるでしょう。

フォーバル GDXリサーチ研究所 所長 平良 学

1992年、株式会社フォーバルに入社。九州支店での赤字経営の立て直し、コンサルティング事業の新規立ち上げを経て、2022年に新たに発足した中立の独立機関「フォーバル GDXリサーチ研究所」の初代所長に就任。 中小企業経営の実態をまとめた白書「ブルーレポート」の発刊、独自・共同研究の実施、全国の中小企業経営者に向けたGDXやESGの講演、毎回数百人を超える中小企業経営者向けのイベントなどを通じて、中小企業のGDXを世に発信。「中小企業の持続可能な発展を支える研究機関としてなくてはならない存在」を目指し活動している。

東海国立大学機構 岐阜大学 社会システム経営学環 教授 篠田 朝也

本レポートは、財務の定量データを通じて中小企業経営の実態と近年の変化を的確に捉え、その特徴を浮き彫りにしています。特に、債務超過の企業が3割を占め、借入残高も減少していない現状からは、借入に依存した経営がなお続いていることが読み取れます。これらは、単なる黒字転換では解決できない財務構造上の課題が根深いことを示しています。

とはいえ、まず目指すべきは安定的に「利益を生み出す力」を備えることです。その第一歩となるのが「見える化」です。財務状況を可視化することで、自社の課題を直視し、「考える化」すなわち本質的な課題への思考が促され、さらには「行動化」へと繋がっていきます。このようなプロセスに移行するためには企業内部の意識改革が何よりも必要となりますが、内部努力だけでは解決が困難な課題がある場合は専門家からのサポートを受けることも有益でしょう。これからの中小企業には、不確実な時代を乗り越えるための「稼ぐ力」が求められます。この「稼ぐ力」を土台に、自己資本の厚みやキャッシュフローの安定といった長期的な経営基盤が築かれていきます。本レポートは、経営者が未来に向けて主体的に自社の財務と向き合うための視座を与えてくれています。

東海国立大学機構 岐阜大学 社会システム経営学環 教授 篠田 朝也

滋賀大学講師、助教授、准教授、北海道大学准教授を経て、現在、岐阜大学教授・京都大学客員教授。

日本原価計算研究学会常任理事。博士(経済学)。

専門は管理会計論、マネジメントコントロール論で、近年は、中小企業に役立つ管理会計システムおよび従業員の創造性を支援するような経営管理システムについて研究をしている。

主な著書:(監修)「中小企業のための管理会計コンサルティング -実務と事例- 」東京図書、2023年。(共著)「中小企業のための管理会計 -理論と実践- 」東京図書、2019年。

■フォーバル GDXリサーチ研究所とは

日本に存在する法人の99%以上を占める中小企業。この中小企業1社1社が成長することこそが日本の活力につながります。中小企業が成長するための原動力の1つにGreen(グリーン)とDigital(デジタル)を活用し企業そのものを変革するGDX(Green Digital transformation)があります。

フォーバル GDXリサーチ研究所は、中小企業のGDXに関する実態を調査し、各種レポートや論文、報告書などをまとめ、世に発信するための研究機関です。「中小企業のGDXにおける現状や実態を調査し、世に発信する」をミッションに「中小企業のGDXにおいてなくてはならない存在」を目指し活動していきます。

HP:https://gdx-research.com/