「聴覚障害者にも音楽を」-八王子で振動使った研究開発進む

東京ユースラボラトリ(八王子市大和田町6)は11月25日、聴覚障害者でも音楽を楽しめるよう開発している機器について研究発表会を行った。

聴覚障害者との意思疎通などについて研究開発を進める同団体。今回は企業間や産学連携、中小企業のためのリーダーの育成、インターンシップをはじめとする人材育成などの事業に取り組むサイバーシルクロード八王子(明神町2)の会議室を会場に、同団体の峯山勇治代表と埼玉医科大学医用生体工学科の石井郁夫教授が、それぞれ発表を行った。

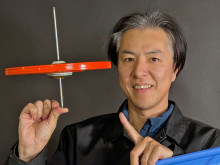

峯山さんは自身が進める音を振動情報として伝える試みについてスライドを用いながら説明。手話コーラスを見て、本当に聴覚障害を持つ人が楽しんでいるのか疑問に思ったことが研究開発につながったという。

現在はテーブルや箱など触れたものをスピーカーに変えるポータブル振動スピーカーをベースに、体を通して振動を伝える技術の開発を進めている。「これまでに胸骨や肋骨(ろっこつ)、鎖骨などは振動に対する感度が高いことなどがわかった」と峯山さん。曲のオクターブを下げ、200ヘルツ程度の音域の強調することで振動として伝えるアプローチを模索している。

会場では毎夏に行われる「八王子まつり」の際の太鼓の音を使って、実際に参加者が頭や手に当てて体験。聴覚障害者を被験者とした実験などはまだこれからの段階だが、「技術的な問題はほぼクリアしたものと考えている」と峯山さん。製品化などについては、「意欲がある企業が現れるかどうか」とも。

石井さんは音を光に変える技術の開発を進めており、ベースとなる聴覚について解説を交えながら詳しく説明。実際にコオロギの鳴き声を流してLEDランプを変化させる模様も披露した。「デジタル回路だとリアルタイム性に問題があるので、アナログ回路で構成した」と石井さん。表現する色相をどうするかなど、会場の参加者とさまざまな議論を交わした。