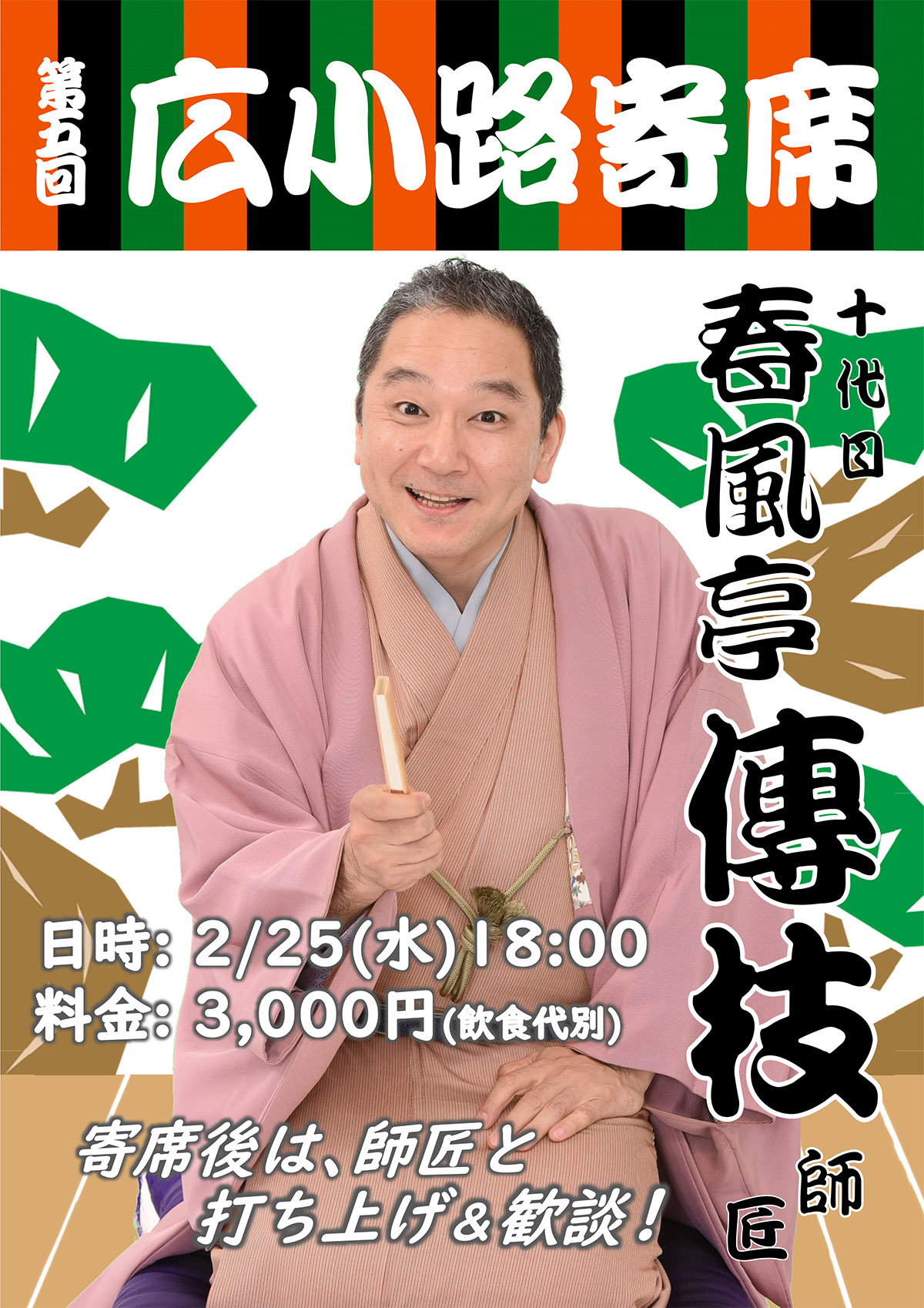

八王子・八幡上町の商店会が「山車」特集した冊子配布 彫刻めぐり新説も

地元町会の山車(だし)をテーマにした冊子「鞍馬花車(くらまはなぐるま)」が現在、八王子の商店街「八幡上町商店街くらま会」各店で配布されている。

八幡町の内、甲州街道(国道20号)沿いの本郷横丁東交差点~本郷横丁交差点間にある店が所属する同会。2023年に八王子の山車(だし)をテーマにした冊子「山車 DASHI」を発行し、期間限定で買い物客に配布した。今回は前作に続く冊子として、2016(平成28)年から始めた同会の取り組み「おもひで写真街道」の一環で、2月3日から配布を始めた。

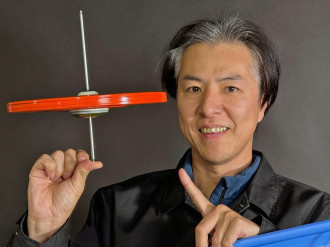

冊子では1915(大正4)年に大規模改修された「八幡上町」の山車を「花車」と表現し、「花車研究家」の山下右京さんが八王子の山車の歴史、八幡上町の山車のデザインなどを紹介する。

毎夏に行われている「八王子まつり」で山車をひいたり、祭囃子(ばやし)を演奏している人たちの服装や「八王子まつり」までの間、町ではどのような準備を進めているかを紹介するコーナーも盛り込む。元々は山車に取り付けられていたが第2次世界大戦の際に消失してしまったとされる「鞍馬天狗と牛若丸」の人形などの復元に向けた取り組みも紹介する。

冊子ではこのほか、彫刻師の佐藤光重が手がけたとされていた彫刻が木村二峰による物で、彫刻の題材も「三国志」の「張飛益徳(ちょうひえきとく)と関羽雲長(かんううんちょう)」と考えられていた箇所が「黄巾賊張角(こうきんぞくちょうかく)と袁紹本初(えんしょうほんしょ)」と思われるなど新たな説も掲載する。

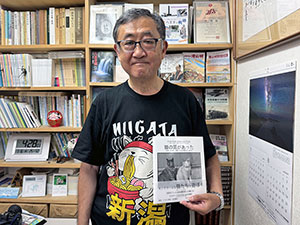

冊子の制作プロジェクトに携わる写真店「桃屋美術」(八王子市八幡町)の春日晃さんは「前作が好評だったこともあり山車の歴史など内容をもっと膨らませることにした。山下さんから八王子に山車文化ができた歴史などを知り、それが面白かったので、山下さんにも冊子の制作に携わってもらうことにした。昨年の『八王子まつり』が終わったところで企画し、いろいろな方に協力いただいた。前作は彫刻がメインで山車小屋の中に入った状態で写真を撮影したが、今回は小屋から山車を出し写真も全部撮り直した」と話す。

「町会として山車を修復する話があり協力者を募りたいという思いもある。この冊子を見て、山車が残すべき存在であることを感じてもらい興味を持ってもらえたら。今は娯楽がいっぱいあるので、祭りの楽しさや希少価値が薄れてきてしまった気がする。それをもう一度取り戻すことができたらうれしい。街に住んでいる若い人からお年寄りまで気軽に立ち寄ってもらえる商店街を目指したい」とも。

山下さんは「これだけビジュアルに訴えかける冊子はなかなかない。新しい住民の中には八王子の祭りを知らない方が多く、そういった方にも祭りに参加してもらいたい。八王子の山車のルーツとなった祭りがどこにあったのか、今の八王子の祭りにはどういった山車があるのか、祭りの際に着る浴衣やはんてんのこだわりの着こなし方などを取り上げた。山車と人のつながりの上での祭りを知ってもらう手引きになれば」と話す。

「昔はカラフルな人形を上げる山車がメインだったが、明治の終わりに電線が通ったことで、彫刻の山車に変わった歴史がある。原点は人形の山車で、『くらま会』という名前にもシンボルである人形の名が残っている。昔は山車を『花車』と書いていたこともある。花のように美しい八幡上町の山車は花車と呼ぶのにふさわしいし、八王子の山車文化の原点に寄り添うために『鞍馬花車』というタイトルにした」とも。

冊子は同商店会の対象店で買い物をした客を対象に無料配布している。判型はB5サイズ。106ページ。限定5000部。配布は2月28日まで。